近两年电影大盘的低迷,让“电影到底该怎么办”成为一个绕不过去的话题。

业内人士常常给出的答案是:交给年轻人。

观众们则往往会指出这样的问题:电影圈几乎成为一个固化的圈子,无论是台前还是幕后都缺乏新面孔。

无论从哪个角度来看,电影行业都太需要新鲜血液。年轻人代表着未来,电影院需要源源不断的年轻观众,电影圈也需要年轻的创作者去无限接近这批观众。

在主流商业电影市场,80后的导演仍被定义为青年导演,而在以挖掘新人见长的FIRST青年影展中,一批入围的00后导演则刮起了一阵真正的青春风暴。

他们以一种野蛮生长的姿态被注意到,以极低的成本带来了自己完整的表达,或许并不完美,但无论是作品气质还是导演本人性格,都显示出一种年轻的锐气。

当业界都对年轻人寄予厚望的时候,他们又在想什么呢?在本届FIRST青年影展,娱理工作室“十问”三位00后新导演,聊了这样几个值得讨论的话题——

行业下行期,为什么还要选择当导演?

00后导演眼中的电影圈是怎样的,年轻人能改变这个行业吗?

00后在关心什么,什么是独属于他们的表达?

从影展走出,他们能否实现商业片转向,为电影市场输送新血?

在正式讨论问题之前,我们首先来认识这三位在本届FIRST青年影展获奖的00后导演——

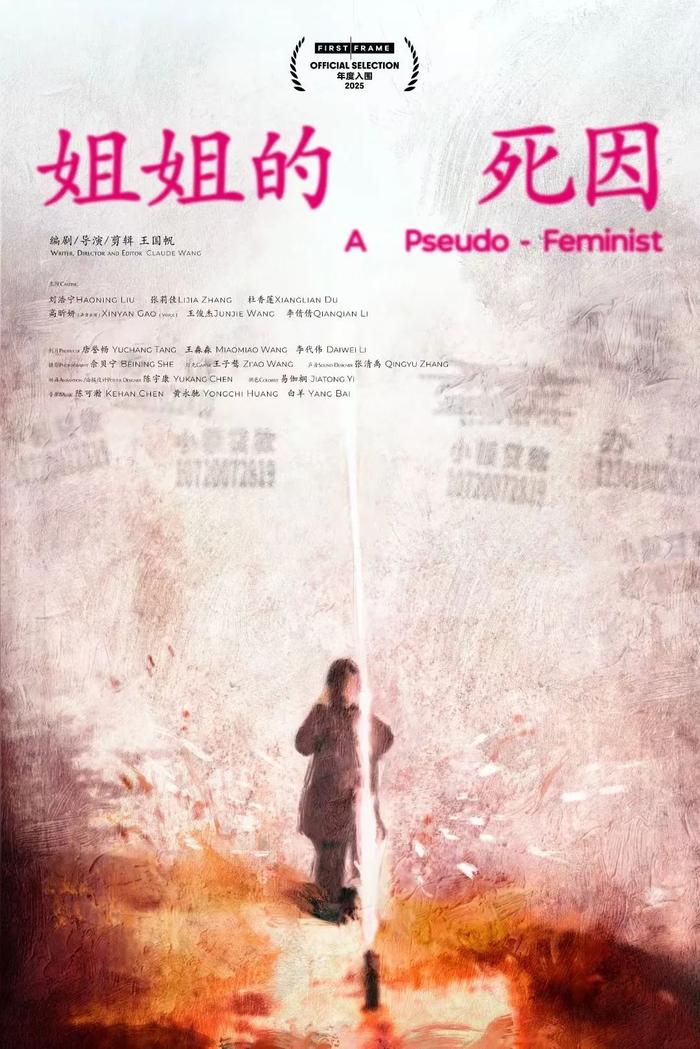

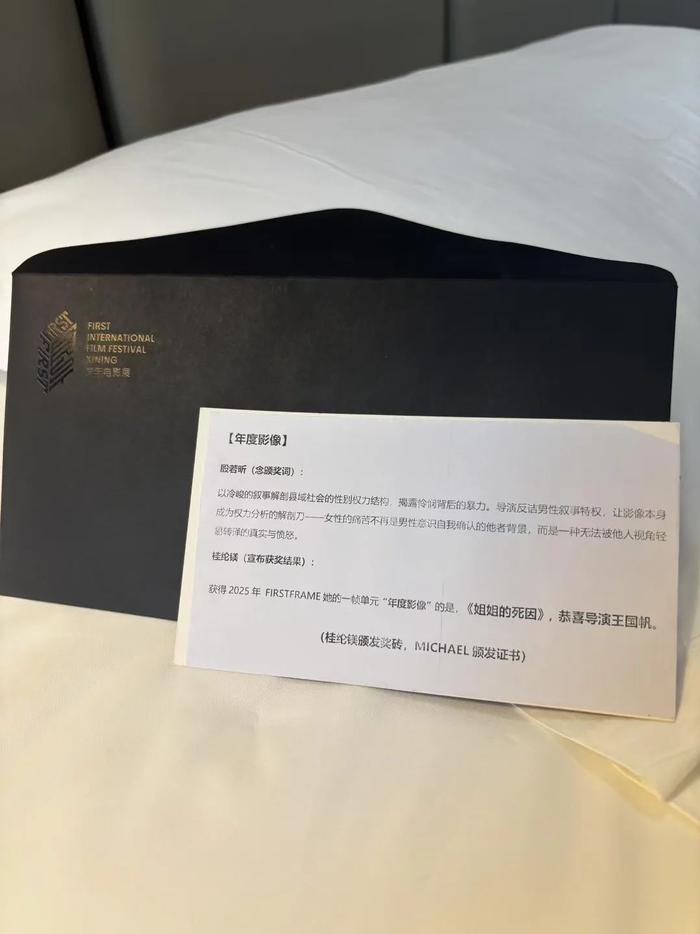

出生于2002年的王国帆,以男生视角拍出了女性题材长片《姐姐的死因》,获得“她的一帧”单元的“年度影像”荣誉。王国帆是个爱美的男孩,上台领奖前第一反应是梳理自己的流海,然后一边用气垫扑粉一边跑上台。他还是个追星男孩,随身背着装有韩国男团ENHYPEN成员朴成训棉花娃娃的痛包,他的主担则是粉了11年的易烊千玺,偶像让他获得一种力量的召唤,在易烊千玺参与FIRST的2023年和2025年,王国帆带来的超短片和长片导演作品都获了奖。

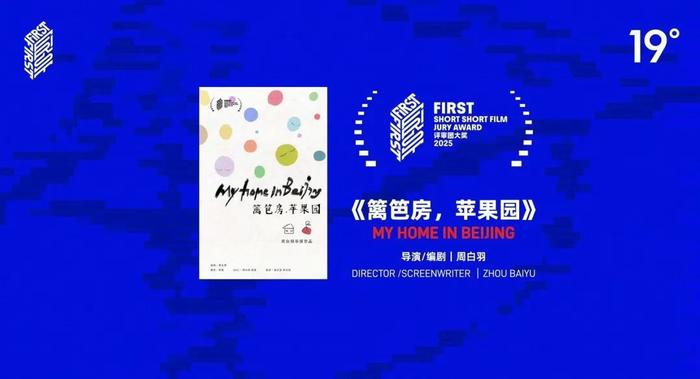

2001年出生的周白羽在超短片《篱笆房,苹果园》中,展现出女性丰沛细腻的情感和无限想象力,她透过北京的地铁站名,挖掘出背后的无穷诗意,用生成式AI的方式,以极低的成本创造出丰富的想象空间,获得超短片单元的评审团大奖。

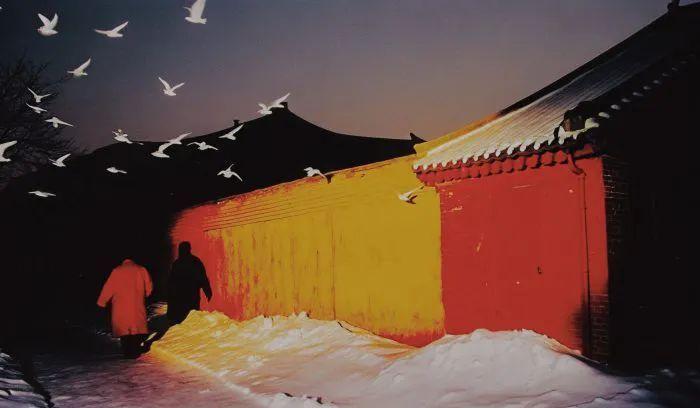

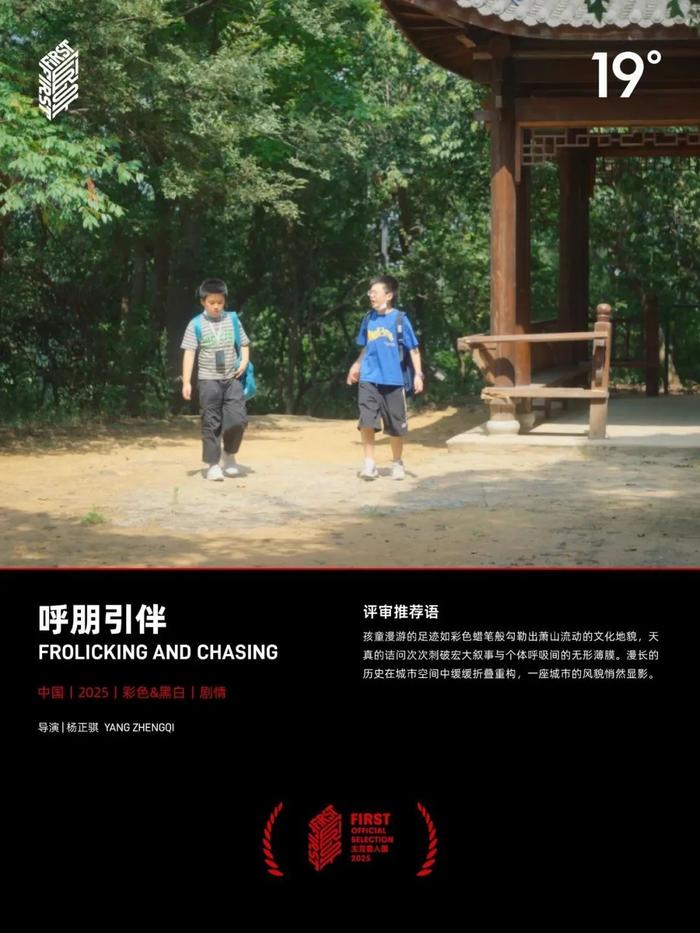

2002年出生的杨正骐,初一的时侯就拿着DV上街采访路人,自己剪出和杭州G20峰会有关的新闻片,今年他的首部长片《呼朋引伴》入围FIRST青年影展主竞赛单元,并且获得“一种立场”荣誉。他拍出了一部非常独特的儿童片兼公路片,用喜剧、历史、伪记录等元素,在城市漫游中捕捉地方肌理与消逝的痕迹,展现出一种对地方历史与人文的关照。

行业下行期,我们为什么还在当导演?

Q1:如果你们早十年入行,可能职业生涯正好遇上中国电影的快速腾飞期,但如今毕业就面临电影的低谷调整阶段,你们对此是怎样的感受?在这个大环境里为什么还要入行?

王国帆:我想表达,如果不做导演,我可能也会做一个辩手去辩论,可能会做一个脱口秀演员,可能会做一个调查记者等等,因为我觉得表达是重要的,导演只是可以表达的一个工种而已。

在这个环境下入行,肯定是对电影有赋魅、有理想主义的向往。现在很多人说电影越来越不重要了,但我依然会保持我的一部分天真和纯粹,我依然觉得电影是重要的,电影真的有改变一个人或者改变一件事儿的力量,因为我的人生是这样过来的。我从小看到的电影、接收到的观点和态度,塑造了我的人生观、价值观、爱情观,电影让我成为了现在这个样子。也许现在电影真的没有这么强大的力量了,这个电影可能1万个人看了,只改变了1个人,但改变了那1个人也是重要的。

周白羽:我天生就有一种创作欲和表达欲,感觉只有干这个事情才是最开心的。我会觉得行业的下行期也是一种洗牌,比如说“老登电影”观众就不会买账了,这也不失为一种好处,以前那些被忽略的好的创作者、好的议题,可能会在这个阶段被看见、被关注。

杨正骐:那个年代确实听上去就非常不错,只是当我开始创作的时候,大环境就已经进入调整期了。我本科是学新闻学的,新闻也被普遍认为是一个困难行业,也受到新媒介的冲击,一样被认为就业形式艰难。

大三的时候拍摄《呼朋引伴》前,我并不具备成熟完整的制片资源,也不具备以电影逐利谋生的手段。我对这部电影的预期在一开始只有创作目的,即做一部新的、不一样的、有意思的电影。通过它去呈现自己对电影是什么的理解,去做一些关于现实迫切的表达,即使抱着可能会是最后一部电影的觉悟。

Q2:拍电影是实现梦想、进行表达,但也关系着生计问题,拍片的钱哪里来?这次评委见面会上,也有创作者聊到能不能一辈子拍下去,能不能靠拍电影吃饱饭的问题,你们怎么看?

王国帆:《姐姐的死因》花了14万,其中接近5万块来自2023年在FIRST影展获奖的超短片的奖金,因为有强烈的表达冲动,当时只有这些钱的时候我就开拍了,后期慢慢靠我的粗剪,找到一些认可的人,给了我后续的资金。

这次获奖后,有很多前辈说期待我下一部作品,但我觉得不能着急,我不能挥霍掉对我的关注和认可。

目前我规划未来是要做职业导演,但是我不急,人生很长,我想让生活回到正轨,先找个班上,因为我得活着,家里条件不是很好,我还计划30岁去留学,想再学一下专业的技术上的东西,得先赚个二、三十万。所以你们娱理招人不?

周白羽:我的超短片就是用手机拍的,AI的部分需要积分兑换,除了积分之外没花什么钱。未来我想做的作品其实可能并不那么依赖于传统的电影工业,不见得需要多么庞大的剧组,我的想法是与其解决资金不如解决自己,你从构思的时候,你就要把它构思成一个少花钱的拍法。

我觉得电影从广义上来讲,也是一种艺术,无论在什么时候,人都是很需要艺术的。有可能传统的电影的模式、电影的工业走向了下行,但是我觉得影像从广义上来讲,生命力是会延续的,可能以各种各样的形式存在。

《呼朋引伴》总共也就十几万拍的,基本都是自己打工挣的,找本地的亲戚朋友一起凑了一下。四个主演小朋友和片中那些老太太们就是我在本地的田野调查与海选的过程中找到的,甚至很多都是在公园里聊天的过程中认识的。一个多月拍摄的成本主要花在生活开销上,因为在一些抠门的剧组体会过艰苦,就特别希望能在自己的片子里贯彻人道主义,于是餐标开到了25块钱。

想靠艺术创作吃饱饭总是一个充满矛盾的念头,经济问题始终是支撑艺术创作尤其是电影这样开销不低的创作的一个根本。但我并不打算全靠拍电影挣钱,也不排斥去从事可能八竿子打不着的其他行业去获得收入。

而能不能拍一辈子也是同样的道理,如果只是困在创作者和“内容提供者”的身份之中天天想着更新,灵感必然是会枯竭的。但反而很多时候是让生活和电影维持一定的距离,获得足够丰富的体验和经验,才能说有足够的底气在生活中把创作继续下去。

后眼中的电影行业

Q3:谈到电影行业现在面临的问题,有些观众提到,这是个有些固化、有些壁垒的圈子,作为在电影节的平台被看到的年轻创作者,你们有这个感受吗?你们觉得行业还存在哪些问题?

王国帆:对于电影行业我没有那么懂,但是FIRST在我看来是非常包容的,大家只要胆子大,好像闯一闯都能闯进来。不要觉得拍的东西不好,如果你有闪光点,一定会被看到,其实前辈们都很包容、抱有极大的善意来面对年轻的创作者,会看到你在很多的不足当中唯一的一点有趣的吸引人的地方,他们会因为这个东西非常喜欢你。

周白羽:有这个感受,但很多时候我觉得年轻的创作者自己也在固步自封,我没有跟过很专业的剧组,只跟过一些学生组,我会观察到学生组里也有很多陈陈相因的陋习,甚至是阶级感,像是小孩学大人,结果把最落后的那套学来了,以及很多年轻的创作者在会在还没有被否定前就自我阉割,我觉得这是更需要被打破的一道“内在壁垒”。

杨正骐:当我作为一个影迷的时候,我当然是和大家一样对这些高墙壁垒充满不安的。但我在FIRST感受到了一种开放的包容性,这里的活动并没有围墙,一切就发生在城市公共空间之中。而无论是和创作者还是影迷的交流都是开放的,我们可能在过街地道或者奶茶店和他们偶遇,然后就开始聊电影。这种氛围可能是独一无二于其他活动的。

由于大家都知道行业遇到了问题,但是就问题是什么却没法达成统一,其实在舆论中出现了非常明显的互相指责。有些观众会把问题怪罪到创作者的精英主义上,有些创作者会去抱怨投资方的吝啬,而投资方有些时候会怪责观众的审美——似乎都形成一种闭环了。但这种互相责怪没有什么意义,电影行业起码需要一些对于现状的共识来促成一些系统性的变化。

Q4:前辈们都表达未来要交给年轻人,行业的重启要靠年轻人,你们觉得00后能为电影圈带来什么?

王国帆:我肯定不敢说00后的到来会改变这个行业,当然不是的,我们此刻还要努力,要真正改变这个行业还是需要非常有能力的人,不仅仅是创作能力。大家有多大的本事干多大的活,我们所能带来的也许是一种微小的力量,但每个个体带来的这种微小的力量,会汇聚形成一种推动改变的力量。

周白羽:我觉得其实不一定要把目光局限在“电影圈”,电影最终是要面向观众的,而不是只在行业内部自我运转,所以不如说00后为观众带来什么?我们这一代人有我们自己的课题和困境,但在很多已有的作品中,我们其实很难找到真正有共鸣的表达,这之间存在一种错位。所以我们自己开始创作,不一定是要所谓的“颠覆行业”,其实很简单,因为我们有必须要自己来说的话,我们需要互相看见。

关于年轻人的创作,我之前做过一个社会调查,统计了好几百份学生剧组的剧本文本,把它们喂给AI,结论就是大家的表达非常同质化,以及他们的情绪很多都向内,而且偏负面,这是同龄人的一个缩影。可能并不一定如我们所期待的那样多元丰富,因为所谓的信息茧房一直都还存在,被驯化的喜好与商品化的观点也一直都会存在。

我一开始也希望《呼朋引伴》能够体现我的创作的观点和方法,然后这种方法和观点说不定会带来一些什么改变,带来一些新的思路。但比起00后能带来什么,不如说行业需要被改变些什么。

从观众的角度出发,电影已经不再是现在这个环境下唯一的娱乐方式了,现在时代变化太快,而电影变化没有那么快,反而那些短视频还跟上了,所以有些时候电影想跟上时代,可能确实需要在媒介上面做更多的尝试,就像我在《呼朋引伴》里面试着拼贴了很多乱七八糟的媒介进去。

我总是说“一代人有一代人的现实主义”,其实电影观作为世界观的一部分,是必然随着创作者的代际变化而变化的。这样的不同造就了对电影本体不同的期待,大家希望看到和自己眼中现实更像的电影,希望看到更新的电影。

而在这个信息爆炸的时代,现实已经复杂到一种难以捉摸的程度,如果只用一种媒介,尤其是用我们传统电影里面强调的那种品质感去讲一个当代的故事,可能会很不合时宜。未来媒介融合的趋势会越来越大,就像过去做新闻是纸媒,而现在是融媒体,我想电影也会经历这个过程。

后在表达什么

Q5:其实说到00后能给行业带来什么,共性可能就是大家想找到一些新鲜的表达,三位的作品都有很鲜明的个人特色。国帆是把发生在家乡小县城的真实事件搬上银幕,你的男主角是一个会看《芭比》的男孩,这表明了一种立场。女性主义是当下的热门题材,你觉得作为男性创作者,能给女性主义议题带来什么特别的视角和表达?

王国帆:这个男生是我的一种投射,我从来不觉得我的立场是女性主义,我的立场是反父权主义,因为父权制度的结构性压迫,每个人都有可能是一种少数群体,所以说我的立场在某一部分是跟女性主义是一致的,我们知道要共同对抗的是什么。

但是与此同时,我是男性,一定会享受到性别红利,如果我去顺从这种系统性结构,我会获利,但也会在别的地方受到伤害,所以说这种纠结和矛盾,这种内心深处自私虚伪的东西,让我创造出了一个角色。

其实女性主义意识也是近几年才慢慢普及,在之前的结构下,我们难免厌女而不自知。我这次写《姐姐的死因》时,有一场戏是男女主喝完咖啡,看到楼下一群阿姨在聊天,八卦女主“又带了个男的来”。写完之后几天我回看的时侯,出了一身冷汗。我想到我去采风的时侯,其实下午三四点的时间坐在外面打扑克、下象棋的都是光着膀子的大爷,而中年女性都在菜场和厨房里。但是创作的时候,我却下意识写了是中年女性在七嘴八舌。

其实过往的作品中创造了很多村口大妈的八卦形象,我觉得这是大家应该要有意识去警惕的,你不能不在意,只要你今天写下了一个角色,哪怕她只是一个群演,但她是女性角色,你都要有意识,你是不是又带有刻板印象了?真的不能觉得我又没恶意,有的时候不自知也是一种恶意,所以我觉得这是重要的,我希望这样的讨论越来越多。

Q6:《篱笆房,苹果园》的物理空间是地铁这样有限逼仄的地方,但想象力却在整个天地间驰骋。特别巧妙的是,用AI低成本地实现了想象空间的呈现。白羽的创作灵感是怎么来的?你怎么看AI的技术和超短片的形式?

周白羽:超短片的好处就在于它给你提供了一个行动力,不需要有太大的心理负担,也不需要什么钱,有想法直接拍就可以了。

《篱笆房,苹果园》是真实生活里的一个瞬间,我坐地铁的时候看见了前面的隧道,当时那个场景是很击中我的,因为长期在北京读书,这个庞大的城市机器会遮蔽掉很多在地的真实感受。

对那些地铁站名的想象空间的呈现都是AI做出来的,分为两个步骤,先生图,然后再用图生成视频,用了recraft、midjourney、即梦三种软件。

虽然是AI生成,但我要输入很详细的描述,告诉AI我想要什么样的画面,从描述到最终能用的成片,中间要修改十几、二十次,出来的效果也不见得就是想要的,但是你又会觉得好像还不错,AI也会给你一些新的东西。

我对于AI的使用态度是,它适合制作一些意识流的东西,就是你脑袋里面奇奇怪怪的、本来就不符合现实逻辑的想法,但是我自己不太喜欢、也不会用AI去模拟现实,因为AI没法替代真实拍摄质感。

我觉得真实拍摄这个行为本身是很重要的,拍摄是构建一个场域,大家一起在一个真实的空间里去创造,你们之间发生联系,我觉得这一点是不可替代的。这个东西甚至要比拍摄的内容更加重要,因为这能让你“看见”别人,不管是和剧组里的人相处,或者说你去拍纪录片,你看见你的拍摄对象,甚至你拍自然,你看见了大自然,就是这样的感受是很重要的,这样的感受也会成为你之后的创作动力和灵感来源。

Q7:正骐的《呼朋引伴》用一种城市漫游和时空折叠的手法,对杭州萧山的发展做出了一种思考。电影有点魔幻现实主义,公路片和儿童片的元素又很喜感,对于疫情特殊时期的记录也很有意义。现在电影都在追求普适性,但你放大了地方特色,追求的是一种“在地性”,这个表达很有意思。

杨正骐:当年疫情那个期间,可能是给社会撕开了一个时空裂口,再加上杭州那个时候变化非常大,这个片子才能以一种符合我的想法的方式去拍出来,就是我既对准现实,它又能拍出很多东西。

其实所谓“在地性”,很多时候不是地方的、特殊的、猎奇性质的民俗,也不是那种地标或者宣传片里的东西,“在地性”这个词本身代表的是在全球化的普遍变化的背景下,地方这些东西是怎么变的,怎么没的,它是怎么被遮蔽起来被掩盖起来的。

其实在我的故乡,地方特色真的不多,萧山不是什么历史上很有名的地方,或者说有什么文化名人,或者出过什么重要事情,它没有,什么都不占。但在这个情况下,我觉得它适合做“在地性”的研究,是因为它实在是没什么名气,所以它的那些特质很自然而然就会被掩盖。

当然我讲的这些“在地性”、地方志都是挺学术的概念,但做创投的时侯,我就要包装成citywalk这些更时髦的词。但其实这些现象背后的趋势都是差不多的,如社会学家项飙所主张的“重建附近”——当代都市人都有着一种对于回归现实的渴望,一种找到自己在所处空间中定位的渴望。

聊点尖锐的

Q8:正骐也是一个毒舌影评人,影评人给别人打分的时侯,是不吝啬于1星的,你的《呼朋引伴》收获了好评,也有一些1星,当身份转换了,你承受得了吗?你觉得青年创作者在起步阶段还很稚嫩的时期,就要面对这些评价,会被摧毁自信吗?

杨正骐:作为影迷,我能理解看完一部电影会有各种复杂的心情和反应,因此将心比心,我能理解大多数评价的出发点,毕竟很多时候缺点和优点自己心里都有数。《呼朋引伴》首场放映基本没什么人看,三个小时后留下来的朋友都给我们打了不低的分,第二场自然会引起比较高的期待,那一定会有落差。虽然也的确有些恶评的措辞用语让我也摸不着头脑,但也没办法,搞不清楚也只能挠挠头了。

不过有趣的是,因为这部电影反映现实的复杂性,以及大量的信息量和刻意的去中心化,影评中的大家普遍注意到的都是各不相同的细节和元素,有些甚至都不是我刻意设计的。我创作这部电影也有一个小小的目的,就是希望大家都能看到自己想看到的那一部分《呼朋引伴》,就像不同的人在同一座城市中旅游会有不同的感受。我希望把这种复杂性传递出来,让他成为一部开放的公共的电影。

Q9:在关注女性议题和女性表达的“她的一帧”单元,《姐姐的死因》获得了长片最大奖,有一个女性导演跟我提过一个观点,觉得男导演似乎只要有一点反思,就会被认为很可贵,就容易受到认可,好不容易有一个女性的单元,还要被男导演拿走最大奖,这也是一种性别红利。当然她没有看过这部作品,也不针对这部电影,只是在讨论男导演拍摄女性题材这个问题,国帆怎么看这种观点?

王国帆:我能够理解她的感受,我拿这个奖受宠若惊,我希望未来我通过之后的创作来接住这个奖,此刻我其实并没有真正拿到这个奖,所以我是接受她的观点的。在这个议题上我们可以有温和的态度,但也要有尖锐的态度。

一个男性为什么要拍女性故事?我的回答是我是要拍一个反父权的东西,我们的立场是一致的,我觉得对于男性创作者要有更多的审视,不要轻易相信男性,不要看他说得多漂亮,而是看发心。

其实观众很聪明,男导演真不真诚,是真的去了解了女性的处境,并带着平等和尊重的视角去拍摄的,还是说议题先行概念先行,就算讲那么一个事,他的镜头还在霸凌,观众一眼就能看出。

后能快速实现商业转向吗?

Q10:最后问个实际点的,大家谈论的电影行业问题,主要是针对当下低迷的商业电影大环境,虽然电影节是另一个体系,但业内也期待电影节涌现出的这些有作者性的导演,能够实现商业电影的转向,带来票房爆款。比如宁浩导演就是一个文艺片出身,成功转型做票房大导的例子,你们觉得这个转向在00后身上是可以快速实现的吗?未来有这个计划吗?

王国帆:这次FIRST有很多短片的创作者,已经显示出了一些对商业元素的追求,我觉得这两点是可以结合的。就我目前的观察,我们这个年龄段的创作者里,其实想做商业的人真还挺多的,大家都有欲望,而且都想通过一些短片来证明自己有商业指导能力。其中有各种原因,有的想赚钱,有的想要更大的资源更大的机会,但是你不能说他们就没有艺术追求,这两点不冲突。但我自己的问题是,我拍得到商业片吗?因为我是非科班,商业片这种强类型化的东西,真的需要理论知识,但艺术电影包容性很强,错误多了就成为了风格。

周白羽:我本人的创作态度比较偏向新浪潮时的“摄像机–自来水笔”(caméra-stylo),虽然虚荣心上来了也幻想能拍一个很厉害的商业片挣大钱,但感觉自己对那种创作方式相对来说不太感兴趣,应该也没有那个能力,所以短期内,暂时没有这个计划。

其实前两年这样的转向还会比较多一点,这两年大家都会更加慎重了,一方面是市场的原因,一方面是投资人的信心也没有以前足。现在创投上大家的成交量是越来越低了,很多时候只提意见不给钱,都理解。大家会想还是多做一点小成本的艺术电影,再积累一些,或者说再等待一下。

在我身边的这些朋友里面,其实大多数也不是说不想做商业电影,而是在没有办法去拿到那么多钱的情况下,做一个商业项目的风险是很大的,如果说不成功的话,很多新人导演其实担负不起这个责任。

尽管这些年轻的00后创作者只是在青年影展中崭露头角,他们的作品也不一定能在电影院跟大众见面,要解决行业的燃眉之急,靠00后还是操之过急了。

但值得欣慰的是,在当下的大环境里,我们至少看到还有很多新人在入行,还在肯定表达的价值,还在希望用电影的方式与世界发生交流。

他们的作品也都体现了年轻人的态度和思考,在探讨电影的表达边界,展现出年轻人胆子很大的勇气与未来的可能性。

他们是新生的星星之火,相信未来会渐渐形成燎原之势,为中国电影再添一把火。

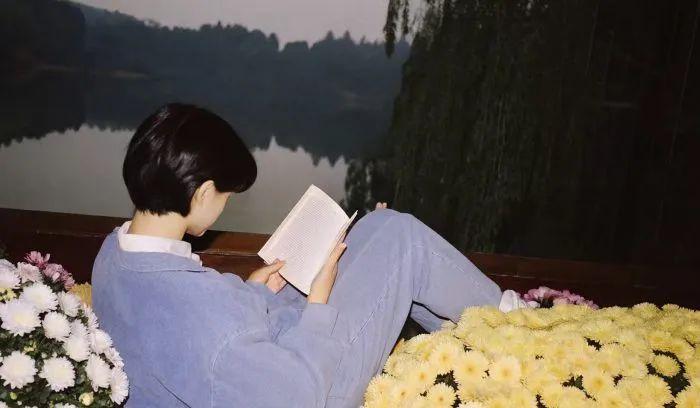

00后电影创作者周白羽导演

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏