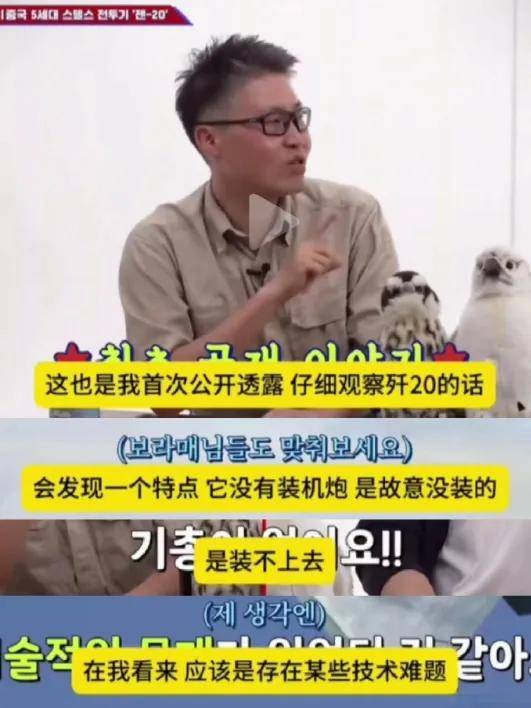

关于机炮问题,韩国嘉宾并非首个提出者。事实上,自歼-20亮相以来,有关其是否装备机炮的争论从未停止。所有公开的歼-20照片和视频中,均未见明显的机炮装置和具体位置。

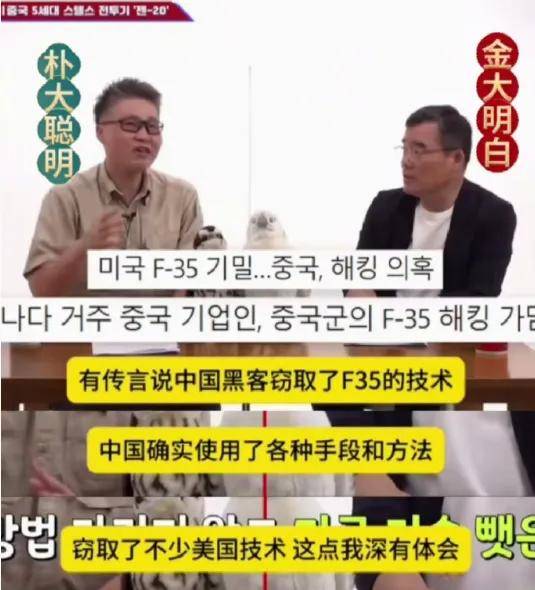

该嘉宾还提到技术窃取问题,这与多年来西方媒体的报道相呼应。2009年,《华尔街日报》首次报道称F-35项目遭黑客入侵,美国情报官员怀疑源头在中国。

2015年,更是有一些人言之凿凿称中国黑客获取了F-35的雷达设计和引擎图纸。

这些指控形成了一种固定叙事模式,试图将中国尖端武器发展归因于技术窃取而非自主创新。

歼-20为何不装机炮?

军事专家们提出了多种解释,揭示了五代机设计的复杂权衡。

从设计理念看,歼-20的初衷是依靠强大的超态势感知能力和隐身性,利用远程空空导弹实现先敌发现、先敌击落。

近距离格斗则依赖先进的霹雳-10格斗弹,其最大过载超过60G,远超战斗机机动能力。

从技术角度看,安装机炮面临多重挑战:隐身性能保护是首要难题。五代机的机炮必须内埋设计,以避免空腔反射导致隐身性能下降。

同时机炮开火时产生的膛口射流和冲击波会对隐身涂料造成损害。

结构布局限制同样棘手。歼-20的进气道上方空间已被鸭翼的机械传动装置占据,留给机炮的空间十分有限。

若要在该区域安装机炮,可能需要设计额外的茧包结构,类似F-35A的解决方案。

弹药选择困境同样存在。中国现有两款机炮:23毫米双管机炮初速仅715米/秒,动能为44.732千焦,性能不足;30毫米单管机炮动能虽达144千焦,但后坐力巨大,发射2000发后即报废,且炮口火焰会损伤隐身涂层。

关于“中国窃取F-35技术”的指控,其实也是无稽之谈。

指控方的主要依据包括:2007年洛克希德-马丁公司发生的数据泄露事件,据称中国黑客获取了F-35的雷达设计和引擎图纸。

2012年《澳大利亚人报》报道诬称,中国黑客侵入英国BAE系统公司,窃取大量F-35项目数据。

美国前官员声称,BAE公司联合攻击战斗机项目元素“几乎可以肯定”已被入侵,尽管只是部分资料被盗。据称F-35项目耗资3000亿美元,是西方保持未来空中优势的关键项目。

然而,这些指控存在明显问题:证据不足。连美国媒体都承认,这些说法过于夸张,拿不出确凿证据。且绝密军事资料与互联网物理隔离,非一般黑客能攻入。

此外技术逻辑存疑。军事专家分析认为,即便获得部分图纸,要复制F-35这样的复杂系统也几乎不可能。战机研发涉及材料、工艺、系统整合等全方位能力,非简单图纸可解决。

尽管有机炮等技术争议,歼-20的实际表现提供了有力反驳。

2025年7月,央视军事报道披露,歼-20成功飞越对马海峡,美日韩在该区域部署的密集雷达网络竟全线“失明”。这一行动展示了歼-20的顶尖隐身能力,让美日韩防空体系暴露技术短板。

对马海峡是连接日本海、黄海、东海和太平洋的战略通道,被美日韩联合防御体系严密监控。

该区域部署有:驻釜山的美军第5战斗飞行团、佐世保基地海军力量、韩国星州的“萨德”反导系统、日本的J/FPS-5雷达和F-35A战斗机。如此严密的监控网络未能发现歼-20,证明了其隐身性能的卓越。

歼-20的隐身技术突破可能包括:等离子隐身技术的应用,通过形成等离子体云吸收雷达波;全向隐身设计,抑制了多频段雷达反射信号;可能的电子战手段,如欺骗式电子干扰,将反射信号伪装成随机噪声。

美军前太平洋空军司令威尔斯巴赫曾承认,F-35在东海与歼-20遭遇时,E-3预警机未能提供有效支持。这一事实促使美军加快研发新一代预警机。

面对外界质疑,中国航空工业正走出自主创新之路。

在发动机领域,歼-20已实现重大突破。早期使用AL31发动机(最大推力125千牛),推力不足成为不装机炮的原因之一。

而换装国产涡扇10发动机后(推力达140千牛),推力问题得到缓解,为可能的机炮安装提供了条件。

在武器系统方面,歼-20配备霹雳-15远程导弹和霹雳-10格斗弹形成组合优势。霹雳-10格斗弹具备红外成像制导和超过180°的大离轴发射角度,配合头盔瞄准系统,大幅提升近战能力。

2020年,编号2022的歼-20改进型开始试飞,其机身左侧、进气道上方出现一处神秘的长方形黑框舱门,被推测为机炮安装预留位置。这表明中国可能正在解决机炮集成问题。

在隐身技术方面,中国已攻克等离子体隐身的关键难题,通过异形等离子罩技术缓解了能耗高和尾迹问题。这些突破非外界传言的“技术窃取”所能解释,而是中国科研长期投入的结果。

歼-20飞越对马海峡时,美日韩雷达的“失明”与韩国嘉宾的质疑形成鲜明对比。两种声音背后,是不同国家对中国军事技术发展的认知差异。

中国航空工业的发展道路充满挑战,从发动机推力不足到机炮适配困境,从导弹小型化到隐身材料突破。然而2025年夏天的对马海峡上空,一架完全隐形的战机给出了最有力的回答:真正的技术突破无法窃取,只能创造。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏