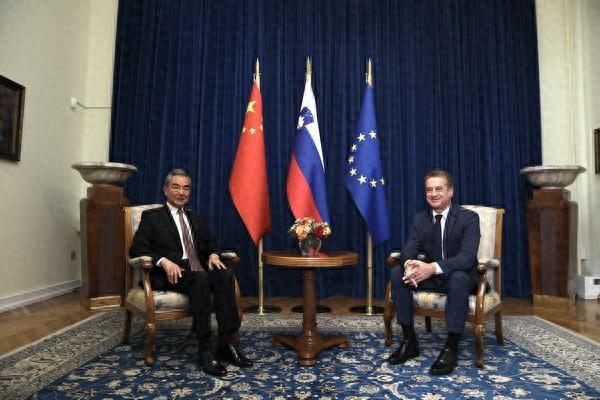

当地时间2025年9月13日,斯洛文尼亚总理戈洛布在卢布尔雅那会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

戈洛布表示,斯中两国长期保持良好合作关系,符合双方利益。斯方坚持一个中国政策,期待分享中国快速发展带来的机遇,特别是深化能源、汽车和制药等领域互利合作,欢迎中国企业赴斯投资合作。中国外交善于以长远眼光和耐心智慧处理复杂问题。斯方支持多边主义,支持联合国作用,反对双重标准,愿继续同中方加强联合国安理会等多边协调,期待中方为推动和平解决热点问题发挥更大作用。

王毅表示,中国外交传统是国家不分大小一律平等,中方高度重视发展同斯洛文尼亚关系,赞赏斯方奉行对华友好政策。中斯建交30多年来双边合作成果丰硕,造福了两国人民,符合双方利益。中国致力于扩大高水平对外开放,愿同斯方一道,不断释放合作潜力,实现互利共赢。双方要鼓励两国企业加大相互投资并为他们提供公平、友善、一流、可预期的营商环境。

王毅表示,中国作为负责任大国和安理会常任理事国,是维护世界和平的主要力量,也是在安全问题上纪录最好的大国。中方一贯主张,战争解决不了问题,制裁只会使问题更加复杂。中方坚持通过对话协商解决国际争端,从不谋私利,不作什么交易。中方愿同斯方一道,坚定践行多边主义,维护联合国宪章宗旨和原则,加强相互了解,增进彼此信任,共同为变乱交织的世界注入更多确定性。

来源:外交部网站

责任编辑:于啸歌

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏